El Greco: Toledo, o Tempestad sobre Toledo, ca. 1599. Primer paisaje español. Los historiadores del arte explican de manera diversa el cielo sobre la ciudad, desde que fuera consecuencia del estado alterado de la mente del artista, producto de su turbulenta relación con Dios o de los presentimientos de un futuro amenazante. ¿Y si sólo pintó, sin más, lo que estaban viendo sus ojos?

El Greco: Toledo, o Tempestad sobre Toledo, ca. 1599. Primer paisaje español. Los historiadores del arte explican de manera diversa el cielo sobre la ciudad, desde que fuera consecuencia del estado alterado de la mente del artista, producto de su turbulenta relación con Dios o de los presentimientos de un futuro amenazante. ¿Y si sólo pintó, sin más, lo que estaban viendo sus ojos?28 marzo, 2016

Disolución: la tempestad

El Greco: Toledo, o Tempestad sobre Toledo, ca. 1599. Primer paisaje español. Los historiadores del arte explican de manera diversa el cielo sobre la ciudad, desde que fuera consecuencia del estado alterado de la mente del artista, producto de su turbulenta relación con Dios o de los presentimientos de un futuro amenazante. ¿Y si sólo pintó, sin más, lo que estaban viendo sus ojos?

El Greco: Toledo, o Tempestad sobre Toledo, ca. 1599. Primer paisaje español. Los historiadores del arte explican de manera diversa el cielo sobre la ciudad, desde que fuera consecuencia del estado alterado de la mente del artista, producto de su turbulenta relación con Dios o de los presentimientos de un futuro amenazante. ¿Y si sólo pintó, sin más, lo que estaban viendo sus ojos?26 marzo, 2016

Viernes Santo en Cerdeña

La Iglesia de San Ignacio está inmersa en una completa oscuridad, solo los faroles de los oficiantes iluminan al iniciarse la procesión desde el santuario, por el corredor y las calles medievales de Oliena. Visitarán siete iglesias en memoria de los siete dolores de la Virgen. Alineados con sus faroles ante la puerta principal, aguardan a que los miembros de las cofradías locales —como se ve en las fotos del mosaico de abajo— salgan y se reúnan con ellos. La procesión, que va creciendo hasta ser numerosa, volverá en una hora a la iglesia de San Ignacio. Aquí en el santuario ya han dispuesto el monumental crucifijo medieval de brazos articulados, y el coro se junta, con sus barrocos atavíos tradicionales, para entonar los cantos religiosos polifónicos. Es el principio de s’iscravamentu, el Descendimiento, tal como se ha transmitido desde la Edad Media.

Tenores di Bitti: Deus te salvet, Maria

22 marzo, 2016

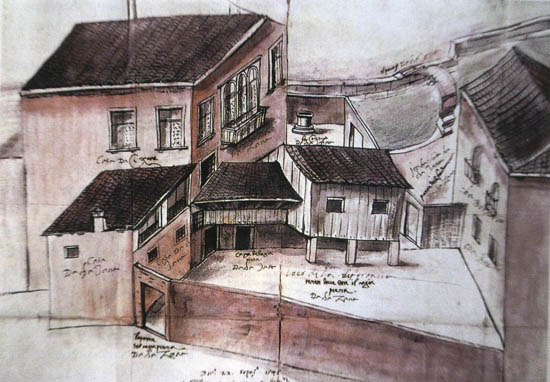

En el patio de los canteros

El Soportego del Tagiapiera, el pasaje y soportal de los canteros, en Venecia, da entrada con dos elegantes columnas neoclásicas, al Campielo del Sol, la Placita del Sol, que en la Edad Media se conocía como el Campielo della Scoazera, es decir, del vertedero. De hecho, desde el siglo XV, aquí estaba el basurero vallado del barrio de Rialto, desde donde los burchieri, transportistas a las órdenes del Magistrato delle Acque, sacaban regularmente en sus góndolas los desechos fuera de la ciudad. En 1617, el vertedero fue clausurado y los muros derribados, y algo más tarde el recorrido de las góndolas que iba por Rio Terà San Silvestro - Rio Terà Sant'Aponal fue colmado de tierra (a esto se refiere la palabra Terà = terrato, enterrado) y convertido en calzada. Desde allí también se hizo accesible a pie el patio de los canteros. Pero ellos siguieron introduciendo la piedra de Istria por la puerta trasera, siguiendo el Rio de le Becarie, y repartiendo luego las tallas que decoraban los principales edificios de la ciudad.

En Venecia se empezó a construir regularmente en piedra en vez de madera en el siglo XIV. En 1307 se creó el gremio de canteros, cuya scuola, sede de su vida religiosa y corporativa, estaba en el último de los tres pisos del edificio próximo a la iglesia de Sant'Aponal. Así lo recuerda un relieve de 1652 con la inscripción «Scola del Tagiapiera» y las figuras de los Quattro Santi Coronati, que son los cuatro canteros cristianos de la antigua Roma, tocados con la corona del martirio. El primer dibujo que nos queda del patio de los canteros está en un manuscrito de 1545.

Hasta aquí llegó nuestra explicación al grupo cuando dos jóvenes que estaban charlando delante de los talleres del patio me preguntaron con una sonrisa: «¿Qué hay de tan interesante en este sitio?» «Pues que aquí estuvo el primer almacén de los canteros de Venecia», respondimos. «Y, en cualquier caso, es muy bonito. Todo. El patio, los pilares, el trabajo del herrero, las aldabas», y señalé la puerta a sus espaldas. «Sí, ahora trabaja aquí un herrero», dijo uno de ellos. «Pero antes era una carpintería. La de mi abuelo. Allá atrás, pasada la puerta de la orilla, compraba las maderas que los mayoristas traían en barcas, las descargaban en el patio y él las convertía en mesas y armarios».

«¿De dónde sois?», pregunta el otro. «De Hungría». «¿De verdad? Sabéis que la Serenissima y Hungría lucharon muchos años por Dalmacia, hasta que al fin pasó a ser veneciana?», pregunta orgulloso. «Claro. ¿Y sabes tú —le contestamos— dónde se firmó este acuerdo entre los dos estados?» «No». «Pues justo cruzando la calle, en la Iglesia de San Silvestro, en 1409». «Vaya», se asombran. «Hemos crecido aquí y nunca hemos sabido eso». «Pues id a ver la lápida en la pared de la iglesia». Y tras hablar un rato decidimos ir junto con el grupo, de modo que todos puedan ver, después de éste, el segundo lugar en que se conmemora a Hungría en Venecia.

«El 9 de julio de 1409 se firmó en esta iglesia el documento de cesión a la República Véneta por parte del Reino de Hungría de los derechos sobre Zara y Dalmacia, consolidando los antiguos vínculos entre Dalmacia y Venecia destinados a durar por siglos. La Sociedad Dálmata de Historia Patria, en 29 - 11 - 2013»

«El 9 de julio de 1409 se firmó en esta iglesia el documento de cesión a la República Véneta por parte del Reino de Hungría de los derechos sobre Zara y Dalmacia, consolidando los antiguos vínculos entre Dalmacia y Venecia destinados a durar por siglos. La Sociedad Dálmata de Historia Patria, en 29 - 11 - 2013»20 marzo, 2016

Disolución: de mar a mar

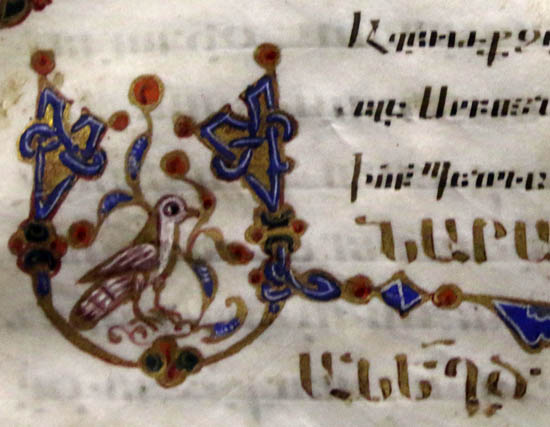

Ave en un marco ornamental armenio. Venecia, Isla de San Lázaro, monasterio armenio, MS 1159, siglos XII-XIII

Ave en un marco ornamental armenio. Venecia, Isla de San Lázaro, monasterio armenio, MS 1159, siglos XII-XIII14 marzo, 2016

Los pies del melancólico

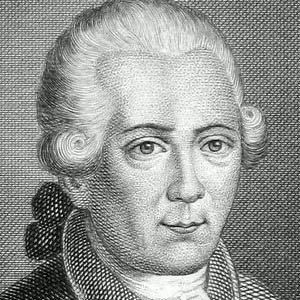

Después de unos cuántos cálculos y cavilaciones, el científico y escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) sentenció que había exactamente «sesenta y dos maneras de sostenerse el rostro con la mano y el antebrazo». Hoy en día, el aluvión de estudios iconográficos derivado especialmente de las páginas de Panofsky y sus colaboradores (R. Klibansky, E. Panofsky y F. Saxl, Saturno y la melancolía, obra empezada en 1923 y finalizada en su forma actual en 1964) obliga a que cuando vemos a alguien con la mano en la mejilla, en vivo o en retrato —y desde los sarcófagos egipcios hasta Edvard Munch, o desde Heráclito de Éfeso o la Historia etiópica hasta James Joyce—, determinemos que más allá de cualquier matiz de sus preocupaciones, a tal individuo le aqueja algún grado de melancolía.

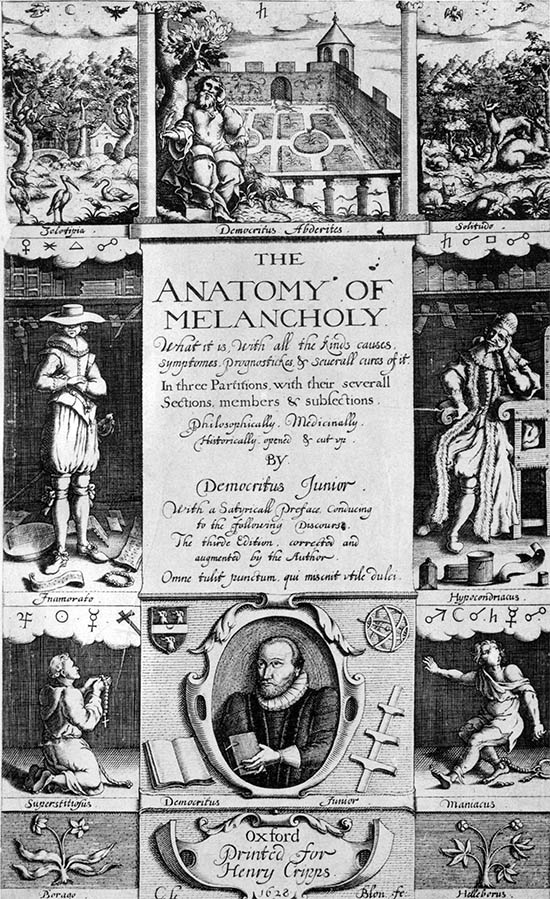

Hay muchas otras señales, por supuesto, para detectar humores melancólicos —seguramente leer entera la oceánica Anatomía de la melancolía de Robert Burton (1576-1639) bastaría para que lo diagnostiquen a uno de melancólico incurable— pero el gesto antropológico de la mano en la mejilla ha cuajado como cliché definitorio que no necesita añadidos.

Robert Burton, Anatomía de la melancolía, 1628. Primera ed., 1621.

En la literatura española, los libros de caballerías parecen abundar, curiosamente, en personajes que detienen un momento su peripecia para dejarse ver con la mano en el rostro. Casi siempre serán de condición elevada, claro está, pues la melancolía es afección de espíritus superiores. Por poner algún ejemplo de factura refinada y sentimental, valga la écfrasis de Don Belianís de Grecia:

… en el escudo pintado vn espesso monte y vn cavallero tendido debaxo de vn roble, la mano puesta en la mexilla y recodado sobre el escudo y estava mirando como descuydado al dios de Amor, que encima se mostraua con su arco y flechas, todo estaua tan natural que a quienquiera mouiera a pensar que estuuiesse biuo.

O, en un ámbito algo diferente, esta demostración de que el gesto es universal y manifiesta siempre una imaginación descompuestamente introvertida, que leemos en la Florida del Inca, de Garcilaso Inca de la Vega:

El cavallero indio que con ellos iva por embaxador, aviendo ido hasta entonçes muy alegre y regozijado entreteniendo a los españoles por todo el camino con darles cuenta de lo que se le pedían de las cosas de su tierra y de las comarcanas, empeçó a entristecerse y ponerse imaginativo con la mano en la mexilla. Dava unos sospiros lagos y profundos que los nuestros notaron bien, aunque no le preguntaron la causa de su tristeza por no congojarle más de lo que de suyo lo estaba.

Hay tantos ejemplos. Llega el gesto –cómo no recordarlo– hasta el «Prólogo» del Quijote, con aquellas dudas de Cervantes «en suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla» esperando a ver si alguien le ayuda a explicar a los futuros lectores qué diantres es esa historia que acaba de escribir.

Pero casi por las mismas fechas en que Cervantes estaba ocupado con don Quijote y Sancho, fray Diego de Hojeda daba a la imprenta la Cristiada (publicada en Sevilla en 1611, aunque escrita unos años antes, en Perú). Es un largo —y por momentos inspirado— poema en octavas sobre la pasión de Cristo. En el Canto XI, en la circunstancia más amarga del encarcelamiento previo a la crucifixión vemos este retrato de Cristo sentado:

Estaba con la mano en la mejilla

y con los ojos en la tierra puestos,

y con el diestro codo en la rodilla,

y los pies ordenados y compuestos.

De solo verle así, daba mancilla;

mas los fieros con fieros mil denuestos

de nuevo le afligían desde fuera,

la muerte amenazándole severa.

Al leerlo uno ve inevitablemente el Cristo de la Pequeña Pasión de Durero. Un Cristo atenazado por la melancolía, por un acceso de bilis negra al que debe sobreponerse pero que sus carceleros —en la octava siguiente de Hojeda— buscarán agravar dándole a beber hiel, es decir bilis, en vez de vino o agua —que sería el primer remedio recomendado para aliviar esta afección.

Alberto Durero, La Pequeña Pasión (1509-1511). Madrid. Biblioteca Nacional. Durero eligió esta imagen para encabezar la serie de 36 grabados que componen la obra.

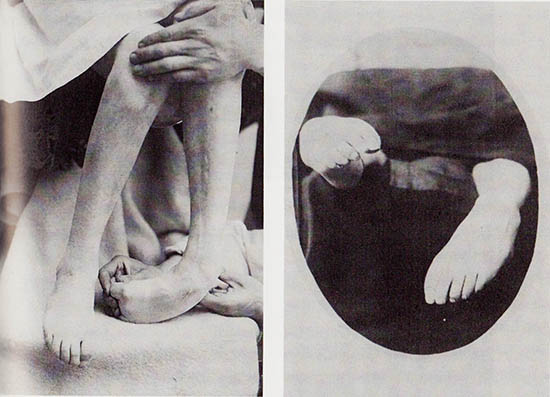

Con todo, si nos fijamos bien, aquí pasa algo raro. Entendemos el gesto melancólico y los ojos clavados en la tierra. Pero desde que leímos esta octava llevo dándole vueltas a qué querrá decir el cuarto verso, referido a los pies de Cristo. ¿Qué significa ese tener los pies «ordenados y compuestos»?

Y miremos ahora los pies del Cristo de Durero. En efecto, la imagen de Durero no es exactamente la misma del Ecce homo descrito por Hojeda, sino la del «Varón de dolores» u «Hombre de aflicción»: una iconografía que no proviene de los Evangelios, sino de Isaías 53, pero que acabó mezclándose con la figura del Ecce Homo. El resultado de esta superposición es poco coherente con el mensaje soteriológico de la resurrección, pues el ataque de melancolía que parece aquejar a este Cristo resucitado no lo integra bien la ortodoxia cristiana. Esta permanencia del dolor, ahora visiblemente manso, casi apacible, un dolor póstumo, ya sin voluntad ni esperanza alguna de que vaya a remitir, hunde al hombre en un nihilismo peor que la muerte. Estos pies atropellados y algo deformes por el tormento recibido centran, de hecho, el núcleo de la composición de Durero. El Cristo resucitado, cuyo estado glorioso se subraya por el nimbo resplandeciente, vuelve a ser por momentos pesadamente terrestre, sentado sobre un sillar macizo y observando sus pies heridos y deformes sobre la tierra, sobre el polvo donde quedará el hombre cuando él suba definitivamente a los Cielos.

Si el beato Juan de Ávila (1500-1569) había alabado a Cristo en la cruz con «…los pies enclavados para esperarnos y para nunca te apartar de nosotros» (Tratado del amor de Dios, en Obras, Madrid, 1759, vol. V, p. 23), ahora desenclavado ha de sentir todo el desamparo que provocará en la tierra su partida. Y quizá hasta la futilidad de su sacrificio.

En el prólogo al último libro de poemas que publicó en vida (Los conjurados, 1985), Borges confesaba que a sus ochenta y tantos años «suelo sentir que soy tierra, cansada tierra». Y en ese mismo libro hay un poema dedicado a la crucifixión cuyo seco primer verso es el más inquietante: «Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra». Resuenan en él los ecos de esta tradición. El crucificado morirá como cualquier hombre –«Cristo en la cruz. Desordenadamente/ piensa en el reino que tal vez lo espera»– y «no le está dado ver la Teología,/ la indescifrable Trinidad, los gnósticos,/ las catedrales, la navaja de Occam,/ la púrpura, la mitra, la liturgia...» El curso posterior de la humanidad, en suma, abandonada a su suerte. Sabemos desde Aristóteles que todo esfuerzo inútil provoca melancolía.

En el prólogo al último libro de poemas que publicó en vida (Los conjurados, 1985), Borges confesaba que a sus ochenta y tantos años «suelo sentir que soy tierra, cansada tierra». Y en ese mismo libro hay un poema dedicado a la crucifixión cuyo seco primer verso es el más inquietante: «Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra». Resuenan en él los ecos de esta tradición. El crucificado morirá como cualquier hombre –«Cristo en la cruz. Desordenadamente/ piensa en el reino que tal vez lo espera»– y «no le está dado ver la Teología,/ la indescifrable Trinidad, los gnósticos,/ las catedrales, la navaja de Occam,/ la púrpura, la mitra, la liturgia...» El curso posterior de la humanidad, en suma, abandonada a su suerte. Sabemos desde Aristóteles que todo esfuerzo inútil provoca melancolía.

Matthias Grünewald, Retablo de Isenheim (1512-1516), detalle del panel central

Por otra parte, volviendo a nuestro Robert Burton, hemos buscado a lo largo y ancho de las páginas de la Anatomía de la melancolía y los pies del melancólico son solo objeto ocasional de tratamiento, bajo el signo básico de la sobriedad y frugalidad horacianas, Epistolas, I, 12:5.

Si ventri bene, si lateri, pedibusque tuis, nil

Divitiae poterunt regales addere majus.

If belly, sides and feet be well at ease,

A prince's treasure can thee no more please.

[No es pobre aquel que tiene lo suficiente. Si tu vientre, costado y pies están bien, ninguna riqueza de los reyes te dará más].

Un ungüento de grasa de lirón (!) aplicado en las plantas de los pies, y otras lociones recogidas por Burton y que aquí consignamos, harán dormir tranquilo al hombre más melancólico y ahuyentarán de él toda pesadilla:

Plantum pedis inungere pinguedine gliris dicunt efficacissimum, et quod vix credi potest, dentes inunctos ex sorditie aurium canis somnum profundum conciliare, &c. Cardan de rerum varietat.

Rulandus cent. 1. cur. 17. cent. 3. cur. 94. prescribes epithems and lotions of the head, with the decoction of flowers of nymphea, violet-leaves, mandrake roots, henbane, white poppy. Herc. de Saxonia, stillicidia, or droppings, &c. Lotions of the feet do much avail of the said herbs: by these means, saith Laurentius, I think you may procure sleep to the most melancholy man in the world. Some use horseleeches behind the ears, and apply opium to the place.

Al hilo de estos remedios narcóticos y de la importancia terapéutica de los pies, cuela Burton, para acabar, esta historia menos sacra.

In the kingdom of Malabar, and about Goa in the East Indies, the women are so subtile that, with a certain drink they give them to drive away cares as they say, [6111] “they will make them sleep for twenty-four hours, or so intoxicate them that they can remember nought of that they saw, done, or heard, and, by washing of their feet, restore them again, and so make their husbands cuckolds to their faces.”

[En el reino de Malabar, y cerca de Goa, en la Indias Orientales, las mujeres son tan astutas que con cierto bebedizo que les dan [a sus maridos] diciendo que ahuyenta las preocupaciones, les hacen dormir por veinticuatro horas o de tal modo los intoxican que nada pueden recordar de lo que ven, hacen u oyen, y, lavando luego sus pies, se recuperan de nuevo, y así les ponen los cuernos en su propia cara.]

Paul Régnard (?), Contracture o «pied-bot hystérique», c. 1880.

10 marzo, 2016

Carga lenta

Ofrecemos hoy nuestra traducción de un relato de Sándor Tar (1941-2005),

escritor húngaro apenas conocido en España.

escritor húngaro apenas conocido en España.

::::::

S á n d o r T a r

Carga lenta

Papá, ¿somos unos pelados?

Sí, hijito. No es que seamos unos pelados, somos un poco pobres.

¿Y por qué?

No sé.

¿Nos lo robaron?

¿Robarnos qué?

No sé. Tibi Kárász me dijo que estamos tan pelados que hasta las ratas de nuestra casa se mueren de hambre.

Tibi Kárász es un completo imbécil.

También dice que estoy tan flaco que si parpadeo, descapullo.

Dile a Tibi Kárász que le voy a dar una patada en el culo. Le voy a dar una paliza de muerte porque es más idiota que un animal. ¿Qué se ha creído?

¿Le vas a dar una paliza de muerte?

Sí, al muy cabezón. Se le va a caer el pelo. Ni le hables.

Yo no le hablo. Es él quien me habla a mí.

Pues coges y te largas.

Ya. Pero me grita.

Pues no le escuches. A gente como él ni la mires.

Espero que le des una paliza de muerte, padre. Y que todos lo vean. ¿Le darás una buena zurra, padre?

Sí.

¿Cuándo?

No sé. Cambiemos de tema, ¿de acuerdo?

Bueno.

No somos ricos. Pero nos basta para comer. Y tienes ropa normal. Y vas a la escuela, ¿no?

Sí.

Y tu padre ni choriza ni roba como hace todo el mundo. Tu padre se lo ha ganado todo con un trabajo honesto. Y tenemos donde vivir. Algunos no tienen donde vivir, ¿no es cierto?

Así es.

Y tú no estás flaco. Yo tampoco. Nosotros somos así. Además, si esto no acaba matándome tendrás todo lo que necesites, ya lo verás. ¿No dijo nada de mí?

No.

No es mi culpa haber acabado así, tú lo sabes. No significa que yo no sea un hombre como los demás. Te puedo dar todo lo necesario. ¿Pasas hambre?

No.

¿Entonces?

No llores, papá.

No lloro. Pero este imbécil me saca de quicio.

¿Tienes los nervios mal?

Sí.

¿Qué es descapullar, padre?

Nada. Chorradas. No escuches las guarrerías que dice un puerco mal hablado. Un gordo.

El chico llevaba un gastado abrigo marrón, desabrochado por arriba, que le venía enorme y se le descolgaba por los hombros. Llegaba hasta el suelo, por lo que no se le veían los pantalones. Levantaba el polvo golpeando el suelo con unas sucias botas negras y sorbía un cucurucho de helado. Su padre se apoyaba en un árbol protegiendo un acordeón entre los pies, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta azul. Llevaba también una especie de chal a cuadros alrededor del cuello y en la cabeza una gorra con un escudo. Estaban delante de una estación pequeña y vetusta esperando a que llegara el tren. Con su delgado rostro sin afeitar, el hombre lanzaba miradas sesgadas al chico, pasándose a la vez la lengua sobre los dientes. Tenía toda una variedad de formas de lamerse los dientes. Casi siempre sonaba como si dijera «chis», pero a veces era como «chec», y aún otras parecía más un «zap», en el caso de que se lamiera los dientes de delante. El chico conocía todos los ruidos, después de comer se hurgaba con un alambre, a veces diciendo «chap», y luego tragaba. A veces hasta decía «ñam», o «ñam-ñam», pero esto ya era en broma. Lo hacía para divertir al chico, y en respuesta él soltaba una risita aguda y restreñida. No una risa de verdad, solo eso. En la escuela, los otros chicos llamaban a su padre «el remero», porque cuando andaba movía los brazos y las manos como si remara en un bote. También le llamaban «el gandul».

Vamos. Aquí está el tren.

No he acabado el helado.

Tíralo. Te compraré otro. Tíralo ya, te digo ¡Y que nadie te vea!

¿Por qué?

Ya te lo he dicho. Tiene que parecer que somos pobres. No mucho, pero un poco sí. Si nos lo preguntan, sí somos pobres. Y arréglate el pelo. ¡Así no, espera! Así.

Tibi Kárász me dijo que soy tan feo que ni un gorrión vendría a comer una mierda de caballo en mi mano.

Tibi Kárász... él sí que es un mierda. No lo nombres, me ataca los nervios.

También dice...

Y no digas palabrotas.

Pero no soy yo quien las dice.

Ya te he dicho que basta, ¿entiendes?. Y tira este maldito helado. Cuántas veces te lo he de decir. Y ten la boca cerrada cuando subamos al tren.

Qué bien que le darás una paliza de muerte, padre. Una buena zurra, eh, padre, ¿lo prometes?

Pasa delante.

Era una tarde amarillenta de otoño. Tras el destartalado edificio de la estación, un campo de maíz seco y unas casas a su alrededor con un ancho camino de polvo serpenteando entre ellas. Una vaca atada con una cadena larga mordisqueaba la hierba que conseguía brotar en el polvo.

Casi no había gente esperando el tren. Viéndole cojear, y que iba un chico con él y con aquel acordeón colgado al cuello, iban a dejarle subir primero. Pero él se paró. Está bien, esperará hasta que le toque. Luego empujó suavemente al chico, vamos, dijo, y avanzó él también, con sus pies baldados. Una mujer quiso ayudarle pero él dijo, no, deje, ya tengo mucha práctica. ¿Sabe usted?, dijo al llegar a la plataforma del vagón, si los desconocidos me ayudan, pierdo el equilibrio y caigo, no es por ofenderla. La mujer no le contestó, colocó entre sus pies la bolsa que llevaba y se puso a mirar por la ventana. El chico avanzaba hacia el interior del vagón pero su padre lo agarró por el hombro. ¿No va a entrar?, preguntó a la mujer, y ella dijo, no, me bajo en la próxima. Le preocupa tener que darme un florín, se moriría de hambre, masculló el padre en la puerta.

Tienes lágrimas en los ojos, papá.

Es el rocío que se me ha pegado.

No hay rocío.

Anda delante de mí.

¿Te frotaste con saliva?

Estate quieto. ¡Te he dicho que no te muevas!. Entremos ahora.

Cuando nos levantamos esta mañana sí que había rocío.

Aunque en el vagón no había casi nadie, el humo era tan denso que se podía cortar. Deslizó la puerta, se detuvo, se quitó la gorra y dijo alto y claro, buenos días, soy István Balog. ¿Puedo tocar algo para ustedes? Luego apretó el acordeón en su pecho y empezó a mover los dedos sobre las teclas. He ido a la guerra, corazón querido, empezó tímidamente, pero tú eres el amor de mi vida, ramito de rosas, fue mucho mejor. El chico estaba de pie al lado de su padre, sosteniéndolo levemente con una mano, pero aún no le apetecía cantar con él. Ya habría tiempo para cantar más tarde. Y su padre le había dicho, de acuerdo, no tienes por qué cantar siempre, si no tienes ganas.

¿Por qué tengo que cantar, papá?

No tienes que hacerlo. Solo si te apetece.

¿Y si no me apetece?

Pues no cantes.

¿Y si no me apetece nunca?

Ya te apetecerá. ¿Yo también canto, no?

Pero no te apetece. Ahora estabas llorando.

Es distinto.

Si no canto, no va bien, ¿no?

¿Por qué dices eso?

El hombre barbudo que hemos encontrado me lo dijo. El que te dio cien florines.

No me los dio. Hizo como que me los daba.

No debimos cantar para él, papá.

La canción no era para él. Era para todos.

No se puede saber de antemano, ¿verdad?

¿Qué?

Dijiste que no se puede saber de antemano lo que hay dentro de la gente.

No, no se puede.

No. Por ejemplo, a él mismo ahora no le apetecía cantar, eso no puede saberse de antemano. De pie, al lado de su padre, podía sentir tiesos todos los pelos de su cabeza. No llegaba a doler pero los sentía todos. Por la tarde su padre le humedecía la cabeza y enrollaba mechones en trozos de lápices gastados y en maderas; luego se la cubría y así tenía que dormir. Una vez, una negra de un pueblo gitano le dijo que parecía igual que un ángel rubio y desde entonces su padre insistía en rizarle el pelo y hacerle dormir con una pañoleta en la cabeza, como una mujer. ¡Si Tibi Kárász lo viera! Ahora no le ve. Pero lo acabará sabiendo porque ve lo que quiere. Sí, puede que ahora mismo lo vea. Mientras tanto, su padre estaba tocando y cantando, haciendo gorgoritos, meciendo la voz por entre la música que subía y bajaba, sin mirar a nadie, con los ojos en alto fijos en el estante de las maletas. De vez en cuando daba con el codo en la cabeza del chico para que no se quedara allí plantado y prestara atención. ¿A qué? El vagón estaba prácticamente vacío. Un anciano se había sentado cerca de la ventana y frotaba el cristal empañado para mirar afuera. Lo mismo hacía el hombre que se sentaba enfrente. Todos se ponen a mirar por la ventana, solía decir su padre. Parece que fuéramos a pasar el cestillo en la iglesia, hay que ver cómo giran el cuello. Una joven de pelo largo estaba leyendo un libro, así que tampoco les miraba. Al otro lado del vagón dos chicos mayores estaban sentados uno frente al otro, riendo. Eso es todo. Su padre no va a estar ahí cantando mucho tiempo, parará en un minuto, agradecerá la atención y pedirá una pequeña ayuda. Luego él hará la ronda con la gorra de su padre en la mano, sosteniéndola delante de los pasajeros. Pero no la tengas demasiado tiempo, le había dicho una vez su padre.

Si no aflojan, muévete.

Bien.

Pero si empiezan a rascarse el bolsillo, espera un poco a ver qué sacan.

¿Cuánto tiempo?.

Hasta que saquen la moneda y la suelten.

Esta mañana uno sacó un pañuelo.

No todos son así.

Algunos se burlan.

Puede ocurrir.

Contaré hasta diez, y si no hacen nada...

Es demasiado.

Pues hasta cinco.

Mejor. Pero si ves que se rascan, pasa.

¿Si se rascan?

Solo la chica les dio algo. Ya tenía la moneda en la mano y la dejó caer en la gorra. El chico se lo agradeció y luego se acercó a los dos muchachos, pero no le dieron nada. Ni tampoco los viejos. Había una mujer sentada más adelante con un niño dormido en brazos, pero todo lo que hacía era mirar al niño y nada más. Y aunque tenía una cesta de manzanas a su lado no les dio ni una, como otros hacían. Veinte florines. No está mal para empezar, dijo su padre contento.

¿Tienes frío?

No.

Esto va a mejorar, ya verás. Ahora habrá más gente en el tren, con las mujeres que van al mercado.

¿Por qué no vamos allí nosotros? Allí hay gente.

No es lo mismo. El mercado está lleno de mendigos sin nosotros.

¿Somos mendigos?

No. Somos artistas.

¿Como cantantes callejeros?

Exacto. Pero ahora cantarás, ¿vale?

Vale.

Si te apetece.

Bien.

Tocaré algo que te guste.

Bien.

A la gente le gusta oír cantar a los chicos.

¿Y yo tengo buena voz, papá?

Buena. El profesor dijo que tienes buena voz, y él es una persona seria.

¿Aquel que me daba chicle?

Ese.

Le daba unos chicles que se podían tragar, redondos como caramelos, pero no se lo contó a su padre hasta mucho después, cuando Tibi Kárász le dijo que el agujero del culo se le juntaría a la boca y se le pegaría de tal manera que tendrían que separarlo en dos con un cuchillo y se moriría. Pero su padre le hizo beber un trago de aguardiente y así no se pegó.

Después de que aquel tren hiciera marcha atrás y lo atropellara, los del ferrocarril empezaron a llamarle Balog el Cojo. Tenían que haberle amputado la pierna pero él no quiso ni oír hablar. Antes me cortaréis la cabeza por aquí mismo, decía, y se señalaba donde. Entonces todavía era una persona alegre, y lo siguió siendo durante bastante tiempo a pesar de que su pierna estaba tan destrozada que necesitó varias operaciones para volver a parecer una pierna, y con todo fue un trabajo inútil. Andar era un problema. Tenía que haber pasado por el cuchillo del cirujano al menos otras dos veces para fortalecer el pie y dar movilidad a los huesos, pero por entonces ya no podía más. Cada vez que salía de la sala de operaciones el dolor le hacía morder la almohada durante semanas, hasta que dijo basta. ¡Basta! No se me va a arreglar la pierna, de qué sirve esto. Al cabo de un tiempo dejó de bromear. Hasta moverse en la cama le provocaba un dolor atroz. Poco a poco, aprendió a caminar con aquel característico balanceo, deslizándose, sacudiéndose, dislocándose hacia adelante. Primero tenía que adelantar bruscamente un hombro, después torcer la cintura y columpiar los brazos, y se mordía los labios hasta hacerlos sangrar. Sin muletas, dijo a su mujer eufórico, y ella lloraba al oírle. Al poco, le dieron la baja, cosa que tampoco le ayudó a levantar el ánimo. No es bueno jubilarse a los cuarenta. Con el tiempo sus movimientos mejoraron en gran medida, solo la planta del pie, y el pie entero, le ardía como el infierno y se cansaba enseguida. Fue entonces cuando sacó el acordeón, porque el aburrimiento en casa se había vuelto insoportable. Y había otro problema. ¿Me encuentras repulsivo?, preguntó a su mujer, y ella dijo, no, por supuesto que no, no fue culpa tuya.

Pues no eres como antes.

Por el amor de Dios. Qué quieres que haga. Nada es como antes. ¿O para ti no ha cambiado nada?

Yo soy el mismo hombre y el mismo macho.

¿De qué me estás acusando?

Que si vas a dejarme quiero saberlo. No te detendré. Aún eres joven.

¿Y el chico?

Ah. O sea que el chico es lo que te detiene.

Lo siento pero no puedo aguantar más. Siempre me han repugnado los cojos. No puedo evitarlo. Se me revuelve el estómago. Siento lástima por ti pero no puedo evitarlo. ¿Cómo podría acostarme contigo? No lo entenderás. Ya lo he probado todo y nada funciona.

Bien.

Pero de algún modo estaremos juntos, ¿no?. Quizá me acostumbre. Me emborracharé. Dios sabe qué haré. He ido a ver al médico. Esperaba que pudiera hacer algo.

¿Qué dijo?

Que no puede hacer nada. O me acostumbro, o no.

¿Es mejor si estoy sentado?

Sí. Solo es cuando andas o te mueves.

¿Es muy fuerte?

Terrible.

De acuerdo.

¿De acuerdo, qué?

Nada. Pienso que deberías irte.

¿Adónde?

No finjas que no sabes lo que te digo.

Al final se fue. Acordaron no divorciarse y que ella no se llevaría al chico ni se pondría sentimental. Será como venir de visita, ¿comprendes? Puedes volver cuando quieras. Ya lo sabes. No diremos nada al chico. Habrá tiempo de sobra para eso. Cuando sea mayor podrá ir a verte siempre que le parezca. Es lo mejor que se me ocurre. Tampoco es culpa tuya. Quizá esto suene extraño pero podrías comprarle algo de vez en cuando y así sabrá que tiene madre. No te preocupes, yo lo pagaré. Le diré que te has ido a vivir con algún familiar enfermo.

De todos modos, alguien se lo dirá.

Seguiremos mintiéndole.

En principio, puede que tarde bastante en venir.

No vengas.

La gente dirá que te he abandonado en un momento de necesidad.

¿Y?

¿Tú que dices?

Yo, nada.

Estaban en un pasillo ruidoso y oscuro entre dos vagones. Hacía frío y las piezas del suelo se mecían ligeramente bajo sus pies. El chico se estremeció, tenía frío. Descansemos un rato, dijo su padre tirando de él hacia sí y frotándole la espalda y los hombros. Era el único lugar en que podían recuperar el aliento; en todos lados había demasiada gente. Incluso en las plataformas, en las puertas del tren, la gente estaba de pie con bolsas, cestas, cubos. Al acercarse a Debrecen se había ido llenando de pasajeros. Bien, vamos, dijo al cabo de un rato Balog, ya no falta mucho.

En el vagón comedor, un grupo de pensionistas con algún trago de más se lo estaba pasando en grande cantando cuando Balog entró. Se alegraron al verle y él empezó a acompañarles con el acordeón mientras el chico permanecía silencioso a su lado. Entonces empezó a cantar mi único y verdadero amor, ella me abandonó, justo así, a la mitad de la canción, y el grupo quedó en silencio. Alto, dijo un hombre gordo levantando la voz y luego siseando. ¡Empieza desde el principio! Era una canción larga y triste, y al cabo de un rato el chico se unió a su padre que le estaba dando codazos, adiós, amor mío, adiós. ¿Cómo sabe usted estas canciones tan antiguas? preguntaron a Balog, pero él solo sonreía. Es una larga historia, dijo. Bien, pues que la oigamos, le apremiaron, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no?

Le dieron una cerveza y Balog les contó que su padre había estado en el frente y que le hirieron, y cómo luego volvió a casa. Y desde entonces tocaba en los trenes y él, siendo aún niño, acompañaba a su padre allá donde iba. Bueno, siempre adornaba la historia, y el chico pensaba que nunca había oído el mismo cuento dos veces. Oh, vaya, Dios mío, dijeron maravillados, y ahora eres tú el padre con el hijo. Bien, bien. Pero ¿qué te pasó en la pierna?, si no es indiscreción, preguntó el hombre gordo. Mi pierna, suspiró Balog. Si solo fuera esto, uno se podría acostumbrar. En ese momento el chico fue a tirarle de la manga, porque no le gustaba lo que ahora iba a seguir, pero sabía que era inútil, que Balog no iba a parar. Al llegar a este punto iniciaba una explicación confusa, sobre todo si le habían dado un trago, acerca de si su pie esto o de si su pie aquello y ni una sola palabra era cierta. Nunca contaba que todo ocurrió mientras trabajaba en el ferrocarril. Para el chico éste era el momento de separarse de su lado. ¿Veis? diría su padre señalándole con el dedo, pobre chico. No puede ni oírme contarlo. Fue terrible para él. Tuvimos que rescatarlo de las manos de la muerte, porque quiso ahorcarse. Un niño tan pequeño, exclamaban horrorizados. ¿Cómo lo hizo? Con una media de su madre. La quería tanto mientras vivió. ¿Ella ha muerto? dijo alguien que solo ahora había empezado a escuchar la historia. Pero Balog agitó una mano. Mejor voy con el chico. Tengo que vigilar que no haga una locura otra vez. En otras ocasiones enseñaba las cicatrices de su estómago. El chico. Vive con uno de mis riñones. Por aquí es por donde me lo sacaron. Y le dije al doctor, coja también mi corazón si es necesario, tome mis ojos, mi cerebro, ¡tome cualquier cosa que el chico necesite! Y en ese momento ya estaba llorando y las mujeres empezaban a llorar con él, y el chico también estaba llorando cuando luego lo encontraba, casi siempre en los lavabos o en una de las plataformas donde conseguía estar solo. ¿Por qué dices estas cosas?, gritaba a su padre, ¿por qué tienes que mentir? ¡Yo nunca he estado enfermo! ¡Y tu pierna no está así porque yo necesitara el hueso! Y mamá no ha muerto. ¡Es mentira! ¡Siempre estás mintiendo! ¡Déjame solo! A veces la gente quería seguirles para consolarles o dar algo a aquel pobre chico desgraciado, y entonces el padre decía, no, gracias, no somos mendigos. Solo que es tan bueno saber que alguien nos escucha. Y, en efecto, cuando esto ocurría no aceptaba nada, solo se limpiaba los ojos y la cara del niño y soltaba un profundo suspiro, está bien, está bien, hasta que se calmaba.

Ahora, en cambio, llegaba de buen ánimo. El chico oía sus pasos sincopados. Los golpes de sus pies por todas partes, pensó en el corredor vacío y suspiró. Aquí estás, hijo, exclamó Balog mientras se esforzaba en cruzar la puerta corredera, vas en dirección contraria, ya hemos hecho esta parte. El chico volvió sobre sus pasos en silencio y se detuvo al otro lado de la plataforma, esperando a que su padre le alcanzara, luego soltó la puerta. Te mandan chocolate, dijo su padre. Mira, cógelo. El chico se paró. Esperaremos un rato, ¿qué te parece?. Descansamos un poco y te comes el chocolate. Nos han invitado a una boda, dijo después. ¿Iremos?

¿O Estás enfadado?

No.

¿Qué?

Que no estoy enfadado.

¿Estás desanimado?

Estoy cansado.

Hay otro coche delante del vagón comedor. Suele ir hasta los topes.

¿Luego lo dejaremos?

Sí.

¿Y nos iremos a casa?

Sí. Encenderemos la estufa y nos iremos a la cama.

¿Nos quedaremos en casa?

Sí. Pero puedes ir a jugar, si quieres.

No quiero ir a ningún sitio.

Muy bien.

En el siguiente vagón había un grupo de muchachos ruidosos y alborotadores, probablemente salían de juerga. Balog y el chico intentaron pasar entre ellos con esfuerzo. El chico tomó a su padre de la mano y se puso delante fijando la mirada al frente. Gracias a Dios que a su padre no se le ocurrió tocar ni cantar porque se hubieran burlado de ellos, y seguro que Tibi Kárász se habría enterado. También se habría enterado de que llevaba aquellas botas, no como las de aquellos muchachos, por no hablar del enorme abrigo. Él tenía un buen abrigo pero cuando iba con su padre tenía que ponerse este, porque ahora eran pobres. Hasta pudiera ser que Tibi Kárász estuviera aquí y pronto se oiría su voz. ¿Qué pasa, don Abrigo? Parece que te han meado encima y te han puesto a secar al sol. Bajó la vista al suelo pero aún podía oírles silbar a su espalda, darse codazos, reprimir las risitas y, nada más pasar, romper en carcajadas. Dos monos, dirían, dos monos de feria. Aceleró el paso de modo que su padre apenas podía seguirle. Paremos, dijo Balog al salir a la plataforma, déjame tomar aliento.

Pero aún no habían acabado. Solo un poquito más, rogó su padre, porque la plataforma estaba abarrotada, en su mayoría de mujeres, y este solía ser un buen sitio. Aquí cantaron Madre mía, buena mujer, y la gente empezó a hacer preguntas de nuevo y en ese momento el chico se fue hacia adelante sin oír que su padre empezaba a decir miren a este chico, está recompuesto con mi cuerpo y esto es todo lo que me ha quedado a mí. Aparte de él. Cuando entraron en el siguiente vagón ya no pudieron salir porque la gente les estaba esperando. Alguien había hablado de ellos y ni siquiera tuvieron que cantar. En cambio, Balog ya tenía que mostrar sus cicatrices. ¿Lo ven? Durante dos días vivió con mi corazón. Por aquí es por donde lo sacaron, y los dos nos manteníamos vivos conectados a él. Otras veces enseñaba la espalda. El niño no podía respirar. Por aquí es por donde metieron el tubo desde su pulmón hasta el mío y así no se ahogó. O la rodilla. Lo crean o no, lleva mi rodilla. Él no lo sabe porque firmé un papel diciendo que nunca se lo contaría.

Ahora debían estar muy cerca de la cabeza del tren porque podían oír el ruido de la locomotora. Balog dijo que bajarían en la próxima parada porque ya tenían bastante. Aquí también había un espacio entre los vagones pero lograron alcanzar la plataforma de enganche. Muy bien. Podemos parar aquí, dijo, y dejó lentamente el acordeón en el suelo. Sacó una gorra de punto del bolsillo y la colocó en la cabeza del chico. Papá, dijo el chico al cabo de un rato, hay alguien allí tirado. ¿Dónde?, preguntó el padre. Ahí, puedo verle los pies. Balog dio uno o dos pasos en aquella dirección y lo vio. Había un hombre joven tumbado en el extremo del pasiillo, cerca de la puerta. Parecía que le habían golpeado. Su cara y su cabeza estaban manchadas de sangre, llevaba vaqueros y chaqueta, su camisa estaba rasgada. Vámonos de aquí, hijo, masculló atropelladamente, no mires. ¿Adónde vamos?, preguntó el chico. ¿No bajamos?. Volvamos al otro vagón, bajaremos por allí, muévete. ¡Abre la puerta! Pero el chico permanecía observando al hombre en el suelo porque estaba seguro de haberle visto dar como unas débiles sacudidas. Entonces se abrió de golpe la puerta del lavabo y salieron dos hombres. Tut-tut, dijo uno, ¿qué habéis hecho? Tenía el pelo negro rizado y unas largas patillas que le llegaban a las comisuras. Mira eso, añadió el otro, le han dado bien al Hunyó. También este era moreno, pero no tanto, y sus dientes de metal le brillaban en la boca. ¡Hey!, gritó a Balog, y estallaron en carcajadas. Ven con nosotros, dijo el del pelo rizado. Tenemos que hablar de este asunto. Por favor, dijo Balog, no hemos pegado a nadie. Soy un músico ambulante y yo y mi hijo ya queríamos bajar. ¿No has sido tú quien le ha dejado tieso?, preguntó el de los dientes de metal en tono de amenaza. Vaya, dijo Balog. Cómo podría hacerlo en este estado... Si no fuiste tú, ¿quién cojones lo hizo?, dime, ¿un rayo? Mientras, habían ido arrinconando a Balog en una esquina. El chico quedó a un lado mirando con ojos de espanto. ¿O es que he sido yo? ¿Eh? ¿Es eso? El de los dientes de metal gritaba. ¡Vamos! ¡Quiero oír cómo lo dices! ¡Di que fui yo, porque fui yo! Miró al otro hombre y le salió una risa de dentro de las tripas, luego dio una palmadita en la espalda de Balog. Eh, dijo, no te cagues en los pantalones. Se recuperará en un minuto. Va, tú, gritó al hombre del suelo, a levantarse. Y empezó a patearle las suelas de los zapatos. Vamos, déjalo estar, dijo el de pelo rizado, deja que haga la siesta. ¿Dijiste que eras músico? Sí, contestó Balog, algo recuperado del susto. Solemos hacer esta vía. ¿Y eso?, dijo el de los dientes de metal. ¿Qué puedes tocar con eso? Todo, respondió de inmediato Balog. Casi todo. Los dos hombres se miraron y volvieron a reír. Bien, dijo el de pelo rizado, si es así, ven. Enséñanos lo que sabes hacer.

Balog hizo todo lo que pudo para no tener que acompañarles. Que su hijo aún era un crío y que estaba delicado, dijo, puede que tenga fiebre. Tiene tendencia a delirar. No sufras, le dijeron, aquí puede delirar todo lo que quiera. También nosotros lo hacemos en el cuartelillo. También dijo que estaba cansado, y les enseñó las cicatrices y las piernas baldadas. Mucho mejor así, le halagó el del pelo rizado, con estas sí que se puede rapear, mueve el culo. Desconcertado, el chico lanzaba miradas a todos lados mientras los dos hombres los empujaban adentro del vagón, donde había una increíble cantidad de ruido y humo. Fueron recibidos con un aplauso. Estaba claro que aquellos hombres y mujeres, de pie y sentados alrededor de una maleta de viaje cubierta de cartas y monedas, iban juntos. Os he traído un músico, anunció el del pelo rizado. Tiene algo que decirnos, así que a callar todo el mundo. No tengo nada que decir, dijo Balog a la defensiva, apretando contra sí al chico y tratando de sonreír. Pero luego dedujo que sería mejor hacer lo que se le decía. Está bien, dijo, cuando alguno de la compañía ya empezaba a amenazarle. Pero solo una, porque estamos cansados. Le pusieron una botella en la mano para que bebiera, y también hicieron beber al chico a pesar de sus protestas. Luego lo levantaron y lo lanzaron al estante de las maletas. ¿Tienes hambre? le preguntaron unos labios groseramente pintados. ¿Te apetece un plátano? ¡Toma! Este necesita ropa, rio uno, mira qué pinta. ¿Por qué no lo vistes como toca? Balog vaciló, tiene la ropa adecuada, excepto para aquí, sería un desperdicio usarla en el tren, se arrugaría y estropearía. Entonces empezó a tocar el acordeón. ¡Más fuerte!, gritaron unos cuantos. ¡Que no te oímos! ¡Eh, a callar todos! Balog empezó a tocar Krasznahorka y le escucharon durante un rato, luego un hombre calvo, de cuello de toro, interrumpió diciendo que eso no iba bien, no estamos en un funeral. ¿No hay algo más alegre? Dadle otro trago, vamos, a ver si despierta.

Balog no sabía tocar de verdad el acordeón. Solo repetía los movimientos que le había enseñado su padre y aquellas canciones. Nunca aprendió nada nuevo, ni tampoco tuvo necesidad de hacerlo. Ahora se encontraba en un apuro intentando mantener el ritmo cuando los demás entraban a cantar; era una triste estampa. Al poco todos lo dejaron y le dijeron, viejo, eres muy malo; anda, saca el culo de aquí, no vales una mierda. Eres una boñiga, añadió el del pelo rizado, no un músico. Va, que alguien le dé algo. Que no vaya diciendo que somos unos tacaños. No, no, tranquilos, dijo Balog intentando calmarlos. No he podido divertiros, así que no me tenéis que pagar. ¿Qué más da? dijo el de los dientes de metal. El tiempo es oro. ¿Qué decís muchachos? ¿Tienes cambio de mil?, dijo uno, provocando risas y carcajadas. ¿Cómo has llegado a ser este despojo?, preguntó un hombre flaco, asmático. ¿Qué te pasó, por qué no andas como Dios manda? Te sería mucho más fácil, ¿no? Y provocó otra tanda de risas. ¿No te pesa este pedazo de radiador?, le preguntaron. Y le quitaron el acordeón del cuello y empezaron a estirarlo y golpearlo como si fuera un muelle, cada uno probando su fuerza, intentando superar al anterior, desplegándolo por encima de la cabeza, o en la espalda, desde arriba, y uno tuvo una idea. Eh, tú, le dijo a Balog, Ya sé por qué aprietas los botones. Así es más fácil estirar esta cosa del otro lado, una gracia que fue seguida de una nueva tanda de risas. Y hasta le pagan por eso. ¡Esto sí que es robar a lo grande! Muy bien, aquí tienes tu dinero, y lárgate con viento fresco. ¿Dónde está el chico, adónde lo dejasteis?

Lo bajaron del soporte de las maletas y se pusieron a mirarlo. Qué hermosa dentadura, dijo uno. ¿Los tienes todos? Sí, dijo el chico. ¡Y mira qué músculos! El del cuello de toro le palpó los brazos y rio. ¡Esto es imponente! ¿Y también tienes tu salchichita? el chico asentía y sonreía a aquellos hombres que lo rodeaban, luego uno lo levantó. Yo lo llevaré, dijo, pero no vayas a mearme en la ropa, ¿me oyes? El chico rio y ni siquiera buscó la cara de su padre, porque ahora se sentía bien, muy bien. El hombre de cuello de toro le dijo que le tirara del pelo, pero no tenía ni un solo pelo en la cabeza y el chico acercó su mejilla a la calva, estrechó con sus brazos aquel cuello y rio, rio y rio. Andando, levantó la voz el hombre de pelo rizado. Ya está bien para todos. Que se marchen. Shumi, recoge el cacharro del viejo. Acompaña al huésped hasta la puerta y asegúrate de que no vuelva. ¿Un último trago, viejo? ¿No? Pues mejor así.

Cogieron al chico, y luego al padre. Lo arrastraban agarrado por debajo del brazo, así que ni siquiera tenía que andar, y el de atrás llevaba el acordeón. Una vez afuera, en la plataforma, el hombre de delante se descolgó al chico del cuello y dijo, bien, ya estamos. Pega aquí. Y extendió una mano del tamaño de una pala. El chico dio una palmada. ¡Eso es, cojonudo! Entonces abrió de golpe la puerta del tren. El chico notó un leve empujón y oyó que alguien decía, allá van, y salió volando por los aires con su padre detrás. El acordeón aterrizó por allí cerca. El tren seguía su marcha.

Gracias a Dios que somos pequeños y delgados, dijo el padre cuando logró sentarse. Y las matas aquí son gordas. ¿Te has hecho daño? No, dijo el chico, que ya se había levantado y pisoteaba la hierba con sus botas como si no hubiera pasado nada. Incluso sonreía. El padre resoplaba pesadamente. Que se jodan, dijo, y se puso a escupir maldiciones a diestra y siniestra, los muy guarros, jodidos bastardos comemierdas, mira lo que nos han hecho. Es alucinante, increíble. No esperarán salir de esta como si nada. Chusma. Un cojo y un niño. ¿Y tú de que te ríes?

De nada.

Nadie se ríe de nada. ¿Te ríes de mí?

Nos tiraron como quien saca a cagar al gato.

Vaya gracia. Podríamos tener el cuello roto. Acércate. Deja que te mire.

Estoy bien.

Ven aquí, te digo. A lo mejor tienes lesiones internas.

¿Dónde?

Ahora veremos. Si te duele, dímelo.

Bien.

Y quita esta risita de la cara.

El chico estalló en carcajadas, sus dos dientes de rata brillaban húmedos de saliva. También tenía saliva en las comisuras y decía que su padre le hacía cosquillas al tocarle, cosa que no era cierta. Solo tenía risa. Fue tan ridículo el modo en que el calvo los tiró del tren. A lo mejor ahora ellos volverían allí y se pondrían a reír todos juntos, el hombre del pelo rizado y el de los dientes de metal, y el calvo le gritaría que le soltara el pelo que no tenía. Eres un bandido, le dijo su padre y se puso a hacerle cosquillas de verdad, luego lo levantó sentado en un brazo como si fuera un niño pequeño y dijo, no hay daños. Se puso en pie y miró a su alrededor. Lo que pensaba, dijo, estamos cerca de Apafa. Solo a un salto, un paso y un brinco de distancia. Por aquí cruzan todo el día trenes de mercancías. Van muy despacio. Subiremos a uno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece?, preguntó otra vez porque el chico, que estaba mirando a lo lejos todavía con un resto de risa en la cara, no contestaba. Bien, dijo. Ha de ser como la última vez, continuó el padre, solo si va muy despacio. Yo te diré cuándo, y no antes. Luego cogió el acordeón pero su gesto era triste a pesar de haber convencido a su hijo. Tiene un montón de averías, se lamentó, necesita arreglo. Además lo han desgarrado. Le dio la vuelta, lo probó, luego lo dejó con un suspiro.

No hablaron durante unos minutos. El chico se levantó y se acercó a los raíles a mirar. No venía ningún tren de carga. Al cabo de un momento llegó un tren regular y pasó con un traqueteo rápido. Luego nada otra vez. Durante largo rato. Al fin pasó un tren de carga pero iba tan rápido como el de pasajeros. Siéntate, le dijo su padre, no te impacientes. Y deja de pasear por las vías. Conozco este tramo. Ya vendrá. A veces los trenes retroceden hasta aquí.

Padre, ¿estoy fuerte?

Por supuesto.

Me dijeron que tenía músculos. ¿Esto es ser fuerte?

Sí.

Pues yo también podría subirme al tren. Al que corre.

A este nadie puede subir. Te arranca la mano.

¿Ni tú tampoco?

No.

¿Porque eres tan flojo como un soplido?

¿Es eso lo que te dijeron en el tren?

Y también que eres una boñiga.

No sabes ni hablar bien.

El calvo sí que es fuerte, ¿eh?

Sí.

Y tú eres flojo, ¿eh?

¿Y qué?

El chico no respondió pero su mirada se había puesto triste y fue a sentarse también en la hierba seca. Pasó otro tren en dirección contraria. Le siguieron otros dos. Luego nada.

Papá.

¿Qué hay?

No vas a zurrar a Tibi Kárász.

¿Por qué no?

Porque eres flojo.

Vaya.

Sí que lo eres. Y él te aplastará en la pared como a un moco.

¿Es esto lo que te dijo?

Sí. Y tú solo podrás sonreír, como una liebre en un canasto de manzanas silvestres.

Ven, acércate un poco.

No.

No te haré daño. Es que no puedo oír claramente lo que has aprendido en ese tren. Tu madre estaría orgullosa de ti si pudiera oírte, añadió con gesto descompuesto. Tibi Kárász… ¿Dijo algo de tu madre?

Sí.

Y bien, ¿qué dijo?

Se oía un ruido sordo, como si se acercara un tren despacio. Balog se levantó y después el chico. Viene despacio, dijo el padre, por lo que puedo oír. A ver si nos sirve. Venga, prepárate. Pero agarró rápidamente al chico y lo apretó contra sí, aunque el chico logró escabullirse. Ya llega el tren, gritó alegremente. Espera, dijo el padre, ¡No corras! Si va muy rápido esperaremos al próximo, ¿me oyes? Bien, gritó el chico mirando hacia atrás, pero toda su atención estaba concentrada en el tren. Vagones plataforma, dijo el padre observando al tren de carga aminorar la marcha. Irá bien. No tan cerca, espérame. Espera a que vaya frenando.

Sus ojos estaban clavados en el chico, que ya subía al lecho de grava de los raíles, directo como una flecha. Él se sacudía y se contorsionaba detrás tan rápido como podía, jadeando y gritando a la vez. ¡Espera! Vio al chico que se agarraba a uno de los escalones. ¡Dios mío!, está colgado en el aire. Pero en un segundo ya estaba arriba. Voy, gritaba el padre. Siéntate y no te muevas de donde estás. Intentaba agarrarse a uno de los escalones del extremo del vagón, lo conseguí, pensó, si ahora puedo aguantarme ya es mío. El tren lo arrastraba pero la cosa iba bien, y el chico corría hacia él por la plataforma, siéntate, gritó. Ya casi estoy. Entonces notó una patada en la cara propinada por una bota, luego otra, dos cegadoras explosiones blancas. Se soltó del escalón de hierro. Ya no se podía sostener. Ni había razón alguna para hacerlo.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)